TB1に乗り始めて2年。

そろそろタイヤ交換をする必要がありました。

けっこういろいろなところに手を付けて、ほとんど自分でやっているから・・・。

別の自転車で何回かやったことがあったので、

これもやってみよう。

今回はブリヂストンのクロスバイクTB1のタイヤの外し方です。

こちらは通勤・通学仕様の自転車。

私の感覚としては、外装6段変速のシティサイクルとほぼ同じ手順でした。

少し違いますけど、仕様に合わせて作業すれば大丈夫。

リアタイヤの方が大変でした。

タイヤ交換はこちらの記事をご覧下さい。

- TB1のタイヤを外してできること。

- 外す時に必要な工具。

- タイヤの外し方。

こちらではタイヤ固定ナット、ブレーキワイヤー等の部分を触れていますが、締付トルクの計測はしていません。

特にハブダイナモのある前輪は締め過ぎ注意です。

私の場合は、緩めた時の感覚を頼りに締め込み作業をしています。

心配でしたらお店の方に作業をお願いして下さい。

※こちらの整備で使用しているブリヂストンTB1は、2021年9月に販売されていたモデルです。現行モデルは仕様が異なる可能性があります。

TB1のタイヤ外しのポイントと目的

TB1のタイヤを外すにあたって押さえておきたいポイントがあります。

またタイヤを外すことでできることも考えてみました。

TB1のタイヤ外しのポイント

クロスバイクTB1は通勤・通学仕様で、一般的なクロスバイクと違った部分があります。

以下の点が特徴なので、ほぼシティサイクルと同じ作業になります。

- 前後輪とも27インチタイヤでナット留め

- 前輪はVブレーキ、ハブダイナモ付きホイール

- 後輪はローラーブレーキ

- 泥除け付き

前後泥除け付きでクイックリリース式ではないため、簡単には外れません。

ハブダイナモ付きなので、ちょっと締付けトルクにも気を配る必要があります。

後ろはローラーブレーキだから、ブレーキワイヤーの固定を外さないといけません。

等々・・・。

タイヤを外す目的

タイヤを外す目的は、タイヤ・チューブの交換が多いと思います。

他に外す必要がある作業を考えてみました。

主に以下の部分の交換・修理でしょうか。

難易度高そう・・・。

- タイヤ・チューブ

- ハブダイナモ

- 後ろギア(スプロケット)

- スポークプロテクター(後ろ大きいギアとタイヤの間にある透明な丸い板)

- ハブシャフト(タイヤの軸)

必要な工具と事前確認

必要な工具など

今回、TB1のタイヤを外した際に使用した工具です。

※カッコ内は用途。

こちらあくまで一例です。お手持ちの工具に合わせてご用意ください。

タイヤ固定ナット(ハブナット)は、しっかり固定、だけど締め過ぎず、両側から均等に。

ボルトの角をなめないように気を付けて作業します。

長めのメガネレンチ等が安心です。

- モンキーレンチ(タイヤ固定ナット14mm)

- プラスドライバー(Vブレーキ調整が必要であれば)

- プラスチックヘラ(タイヤ固定ナットキャップ)

- 段ボール(下に敷く、レジャーシートでも)

モンキーレンチより14mmメガネレンチの方が安心かと思います。

私は作業時持っていなかったので…。

- ラチェットレンチ または メガネレンチ 10、15mm(ローラーブレーキ、タイヤ固定ナット)

- スパナ10mm(ローラーブレーキ固定ナット)

- スパナ8mm(後泥除け固定部分)

- ペンチ(ブレーキワイヤーキャップ)

- プラスドライバー(ローラーブレーキ固定ナット、無くても可)

- プラスチックヘラ(タイヤ固定ナットキャップ)

- 段ボール(下に敷く、レジャーシートでも)

- ビニール手袋(チェーンの着脱)

- マスキングテープ(印付け)

- 油性ペン(印付け)

ローラーブレーキ固定ナットは、裏表で挟むので10mmのスパナまたはレンチが2本欲しいところ。

どうしても無いのであれば片方は、モンキーレンチやペンチで挟むという手もあります。(ナットに傷が付くかも)

もしかしたらブレーキワイヤーのキャップが再利用できない可能性があります。

心配であれば用意しても良いかもしれません。

事前確認

全ての作業に共通することですが、作業前の状態を確認しておきましょう。

作業前の状態に問題がないのであれば、元に戻すを目指します。

私は写真に収めています。

全てではありませんが、一例です。

右側にはハブダイナモの端子があります。

作業後も同じ角度で配線を接続します。

スプロケットとフレームの間には、半円型のプレートが入っています。

役割は、チェーンの脱落防止やハブシャフト(タイヤ軸)のズレ予防といったところかな?

サイドスタンドとフレームの間には、ワッシャーが1枚入っています。

もしこちらの記事で写真が足りないようであれば、下記の記事にも参考になる写真があるかもしれません。

必要があれば参考にしてみて下さい。

前輪の外し方・取付け方

作業の際はケガ防止・汚れ付着防止のため作業用手袋等の装着をおすすめします。

またいくつかナット等の部品が出てきます。どの位置の部品か分かるようにすること、紛失しないように注意して作業を行って下さい。

前輪の外し方

①、②は前後共通事項です。

①作業の準備をします。

まずは自転車を逆さまに。

ハンドルとサドルが接地するので敷物を敷くと汚れ・傷防止になります。

私はハンドル幅を狭くして安定しないので、サドルを下げて作業を行いました。

変形等心配であれば、ライトやベル等の角度を変えておくと安心です。私はそのまま。

サイクルコンピューターや追加ライトは外しました。

②タイヤを固定しているキャップを外します。

手で外せない場合は、ヘラやマイナスドライバーの先端を使います。

回すのではなく、横に引っぱる感じです。

③Vブレーキのジョイント部分を外します。

外し方は「クロスバイクのVブレーキシューを交換。交換目安は溝の深さ。」の交換手順③の通りです。

外すとブレーキシューとリムの間隔が広がります。

④ハブダイナモライトの端子を2本外します。

破損しないように根元の方を持ちます。

端子の大きさが大・小あります。

⑤14mmラチェットレンチやモンキーレンチでタイヤ固定ナットを左右均一に緩めていきます。

少し緩めれば手で回すことができます。

どの順番で通しているか把握します。

こちらは泥除け取付けステー(黒い金具)の外側3枚です。ギザギザが内側になります。

⑥泥除け取付けステー、脱輪防止金具と順番に外していきます。

ハブダイナモ端子側には、ちょっと特殊なギザギザのワッシャーが付いています。「歯付座金」というらしいです。おそらく端子がある部分を動かないようにするため、かと思われます。タイヤが回転した時に一緒に回らないように。

⑦タイヤを上に引き抜いて、取り外し完了です。

続いてフロントタイヤの取付け方です。

前輪の取付け方

①タイヤの向きに気を付けて、フロントタイヤを取付けます。

ハブダイナモライトの配線がある方に端子がくるように。

ハブダイナモの端子を作業前と同じ角度にしておきます。

ギザギザのワッシャーはフレームの内側です。

②脱輪防止金具の先端をしっかりフレームにはめて、順番に気を付けて通していきます。

ナットは手で軽く仮止めします。

③タイヤが真っすぐに装着できていることを確認して本締めしていきます。

左右均等になるように交互に。

軽く締めたら、上から力をグイッと加えます。

締め過ぎ注意です。ハブダイナモを傷める恐れがあります。

2024/9/9 追記

TB1のハブダイナモは、シマノのDH-2N40-Jが採用されています。「シマノのマニュアル」によるとこちらの前輪のハブナットの締付けトルクは 20 N・m。ペダル等に比べると、比較的小さな力です。

最近、私はこちらのハブダイナモの軸を傷めてしまいました。点灯はしますが、いずれ問題が出てくると思うので早めに対応しようと思っています。原因は、おそらく”締め過ぎ”。「締め過ぎ注意」と言っておきながら、何度もやっているうちにうっかりしてしまったのだと思います。

④ハブダイナモライトの配線を接続します。

根元を持って、しっかり奥まで差し込みます。

⑤自転車を上下もとに戻し、Vブレーキのジョイントも戻します。

最終確認です。

- ハブダイナモライトの配線がタイヤに干渉していないか。

- ハブダイナモライトは点灯するか。

- Vブレーキはしっかり作動するか。

- タイヤの固定に問題はないか。

- タイヤは真っすぐ回っているか。

私の場合、Vブレーキを解放したことで作業後は調整が必要になりました。片利き状態です。もし同様の症状が見られたら「クロスバイクのVブレーキシューを交換。交換目安は溝の深さ。」にある交換手順⑬を参考にして下さい。プラスドライバーを使用しました。

問題なければ、ハブナットキャップを被せて完了です。

後輪の外し方・取付け方

作業の際はケガ防止・汚れ付着防止のため作業用手袋等の装着をおすすめします。

チェーンを掛ける際は、軍手の上にビニール手袋が良いかもしれません。

こちらは撮影の都合上、素手で作業をしています。

またいくつかナット等の部品が出てきます。どの位置の部品か分かるようにすること、紛失しないように注意して作業を行って下さい。

私は段ボールの上に部品を置きました。入れ物に入れても良いと思います。

意外とアスファルトや砂利等の上では細かい部品が探すの大変だったりします。

またタイヤを外す作業中にリアキャリアが泥除けと干渉してうまくいきませんでした。

私と同タイプのリアキャリア(ミノウラMT-800N)であれば先に外してから作業をお勧めします。

※途中で外したため、手順の写真ではリアキャリアが装着されているものがあります。ご了承ください。

上の写真のようにリアキャリアに干渉して、泥除けが抜けませんでした。

後輪の外し方

①、②は前後共通事項です。前輪を参照してください。

①作業の準備をします。

前輪と同様に自転車を逆さまにします。

②タイヤを固定しているキャップを外します。横に引っぱります。

③ギアを1番外の7速に入れておきます。

チェーンの着脱の都合です。

②15mmメガネレンチ等でタイヤ固定ナットを左右均一に緩めていきます。

少し緩めれば手で回すことができます。

取り外したナットとワッシャー。

ナットを外したら、泥除け取付けステー(黒の固定する金具)をずらして、サイドスタンドやディレイラーハンガー(変速機を守るパーツ)も外します。

③ローラーブレーキの固定部分を外す準備。

赤〇が外す部分。

黄丸の①②は印を付けた方が安心。

赤矢印は間隔を測っておきます。

自信のある方は印なくても大丈夫です。

こちら①。

隙間にペン先が入らないと思うので、端にちょこっとすれば大丈夫。

こちら②。マスキングテープをしました。

こちら赤矢印。私は2mmでした。

④ローラーブレーキの固定部分を外していきます。

10mmスパナやラチェットレンチで行いました。

私はこちらを外してしまいましたが、残してワイヤーを抜けば大丈夫です。(後で気付きました。)

ワイヤーキャップは、ペンチでカシメ跡と垂直に挟んで引き抜きます。

うまくいけば再利用できます。

ロックナットも10mm。

全て外した様子です。(こちら撮影の都合上マスキングテープをしていません。)

無くならないように位置関係が分かるように保管しました。

⑤リアタイヤを外します。

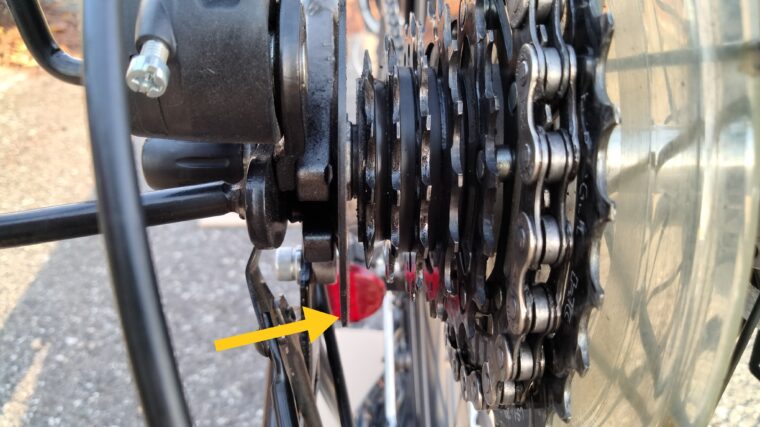

タイヤを後方に引くとプレートが下の写真のような状態になります。

このままではチェーンを外側に外せないので、こちらを先に取り外します。

チェーンを後方少し外に広げながら、タイヤを外します。

変速機や泥除け等が変形しないように注意します。

タイヤ軸が長いので、けっこうやりにくい作業です。

どうしても軸が抜けないようでしたら、前側ギアのチェーンも外してしまうと少しは楽です。

タイヤが外れたら、また前のギアにチェーンをひっかけて下さい。

外れた状態です。

この後はタイヤ交換等作業を行ったら、下記を参考にタイヤを取付けます。

続いてリアタイヤの取付け方です。

後輪の取付け方

①リアタイヤを取付けます。

チェーンのギアにひっかける部分を手で持ちます。

下記のような形になっています。通常の形は下の写真を参考にして下さい。

チェーンを後方少し外に広げながら、先にタイヤ軸を通します。

※写真を撮りながらなので極端になってしまいました。

次にチェーンを1番外の7速にひっかけます。

その後に半円型のプレートを取付けます。軸をフレームに収めてから、後方にずらしていけば容易です。

②プレートをフレームにしっかり納めます。

サイドスタンドやディレイラーハンガー、泥除け取付けステーをタイヤ軸に通して、タイヤ固定ナットを手で仮止めしておきます。

こちらはサイドスタンドとタイヤ軸の位置関係。

泥除け取付けステーが一番外。

ワッシャーのギザギザが内側です。

③ローラーブレーキの固定を仮止めしていきます。

ローラーブレーキの先端を正しい位置に動かしておきます。

各固定部は事前に付けた印に合わせて。

ワイヤーエンドキャップをします。

再利用できなければ別の物を。(私は撮影の為、数回行ったため再利用できなくなってしまいました。)

④タイヤが真っすぐに装着できていることを確認して各部分を本締めしていきます。

上から見て真っすぐか。

回してみると分かり易いです。

こちらは極端にズレている例。

ブレーキワイヤーは締め過ぎず、抜けない程度に。

タイヤ固定ナットは締め過ぎず、両側から均等に。軽く締めたら、上から力をグイッと加えます。

印のマスキングテープも剥がします。

2024/9/9 追記

シマノのマニュアル(ローラーブレーキ)によると、後輪のハブナットの締付けトルクは 30 – 45 N·m。前輪に比べると大きな力です。

⑤自転車を上下もとに戻します。

最終確認です。

- 変速に異常はないか。

- リアブレーキはしっかり効くか。

- タイヤの固定に問題はないか。

- タイヤは真っすぐ回っているか。

問題なければ完了です。

ハブナットキャップを被せます。

私はこの後にサドルの高さとリアキャリアを戻しました。

まとめ

TB1のタイヤ外し方についてまとめると、

TB1のタイヤの外し方は、外装6段変速のシティサイクルとほぼ同じ手順。

作業前の状態を確認して元に戻すを目指す。

変速機や泥除け等が変形しないように注意。

作業後はしっかり最終確認を行う。

です。

実は写真がうまく撮れなかったり、作業的にこうするとどうかとか試行錯誤で同じ作業を3回ほど。

整備のプロではないので、タイヤを外すということで安全面にとても注意しました。

タイヤ交換が目的だったけど、思いのほか時間をかけてしまった・・・。

でもやればやるほど作業は楽になっていきます。

意外とできるもんです。